越是长大,越是明白,人生来就是不平等的。

对于出生在农村的孩子,只有好好学习,考上大学,才能有一个光明的未来。

要说大山的孩子想走出大山到底有多难?王青松应该比绝大多数人都清楚。

在河南洛阳新安县的一个村庄里,出身贫苦的王青松,童年的记忆离不开庄稼地。

家里面往上数几辈都是农民,而小小年纪的他上学之外的时间也没有城里孩子的游乐,都是帮着家里人做农活。

家里条件在这摆着,再加上长在河南这个高考大省,想走出大山简直是难上加难,家里人自然也没对他抱有任何期待,但王青松自小脑袋瓜好使,学习一直在班里属于中上游,高中毕业后没打算继续上学,但是喜从天降地来到了信阳地委机要局工作。

为什么喜从天降呢?

原来,那一年机要局的录取标准有“两不要”:

一是不要关系户,二是不要本地人。

王青松在一众符合条件的人中最为优秀,顺理成章地被录取了。

当时,村里走出一名有出息的孩子,是值得全村人高兴的事情,不单单是他的家里人,就连村民说起他都是脸上沾光。

能够幸运地进入单位,王青松自然不会让人失望,在单位的时候他聪明,记性好,领导都很器重这个新人。

但平时看起来默不作声的王青松心里早就有了其他打算,他认为自己的人生不该如此,还有更远的路需要自己走,还有更高的山需要自己爬。

于是公务员还没做多久,他就辞掉工作,准备考大学!

经过充分地备考,在1979年,22岁的他考上了北京大学国际政治系。

上世纪七八十年代,国家刚刚恢复高考,能考上个大学就不容易了,而他考上了北大,再没人说他辞职一事是任性之举。

由于入学年纪已经不算小,再加上他在校期间总是一身西装示人,同学谈起他都是带着点敬畏。

大学四年,他的表现一样优异,就在别人都忙着迈入社会找工作的时候,他则决定继续攻读。

偶然机会接触到了法律,考虑未来的就业前景,他决定重新学习法律专业。

1983年,他又顺利考取了北大法律系研究生。

如此优秀的人才,北大自然不会错过,研究生毕业之后,他直接被留校任教了。

在北大教书中,他对学生非常负责,每节课都会认真地备课。

信息敏锐的他发现当时国内正掀起的“养生潮”,一方面考虑到让自己的课堂更独特,一方面也是看上了这方面的商机,他干脆结合了这个“热点”在学校里开展了养生班。

不出所料,空前的受欢迎。

讲座一堂接一堂地开,听过他的课的人加起来就有上百万人之多。

并且在任教期间,他还认识了现在的妻子,北大英语系教师张梅。

他们俩在北大就像是一段佳话,男才女貌,最好的爱情不过如此。

不出意外,俩人未来的生活,吃喝不愁,过得有滋有味。

但人这一辈子怎么可能走得那么顺呢?也是不出意外地出意外了。

好景不长,养生这阵风还没刮几年就过劲了,王青松原本在校内香饽饽的待遇,也急转直下。

1989年,他只能继续读博,单科成绩和总分都排在第一,但是没被录取,也正是因为这一点,让他彻底寒了心。

于是,他跟妻子提出了想要辞职的打算,与他同频的妻子不仅没有选择和他分开,还非常支持他的决定。

就这么,两人都辞去了工作,回到了远离复杂和喧嚣的大山。

一开始,他们只是在城市附近的村子买了一个院子,但这样的“隐居”显然不够,每天依旧还是要照顾到很多人情世故。

一不做二不休,两人干脆来到大山深处。

他们租下一处2500亩的荒山,周边方圆几十公里都没有人居住,一切从零开始。

自己动手盖房子,不算有多雅致,但也算有了个遮风挡雨的地方。

还建造了一个水库,将山泉水留在水沟。

吃的都是自己种的,每天过着日出而作,日落而息的生活。

用的更是用我们想不到的东西替代,筷子是用秸秆做的,洗漱洗衣就用皂荚。

除了盐,他们没有用过任何外界的物品。

用王青松的话来说:“山里唯一的污染,就是偶尔飞过的飞机和外来者。”

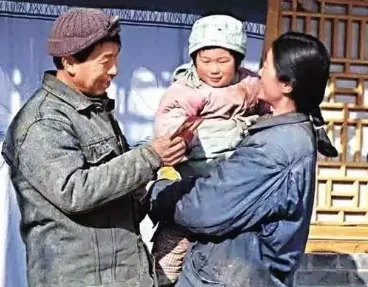

所以,他们能不见的人就不见,连父母要来看望都被拒绝了,甚至连妻子生孩子都是他们自己接生的,没有去医院。

归隐山林的十多年间,二人只出过两次山,一次是更换身份证,一次是挂失存折。

或许很多人都羡慕他们的果敢,也很羡慕这种远离喧嚣的诗和远方。

但事实上,“隐居”不容易,人人羡慕的山居生活也不能与世隔绝,同样需要有收入来支撑想要的生活。

当年他们租下这块地,花了20万,租期是50年。

2500亩地方是大,但是管理和清理靠他们夫妻俩是绝对不可能的,所以他们不得已招了10个人来维持他们隐居生活能够运转下去。

截止到2011年,隐居11年,已经花费了350万。

山穷水尽,再加上孩子日渐长大到了需要上学的年纪,他们还是向外界求助了。

与城市长大的孩子不同,他的孩子有种大山里长大的敞亮,说话嗓门大,行为举动也带着点“野”。

特别是有一次朋友来到他们居住的地方,双方都被吓到了。

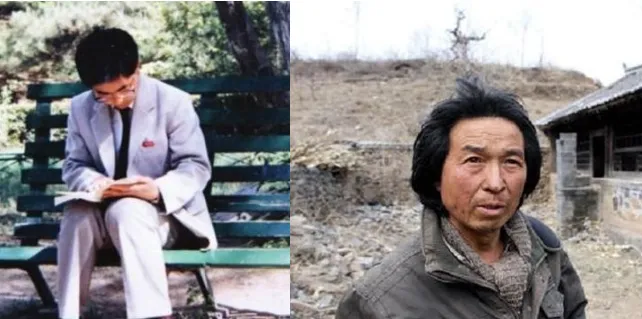

老同学没想到昔日西装革履的王青松,变成眼前这个衣冠不整的颓废模样。

王青松想不到十多年没接触社会,外面已经大变样,他不知道现在出门只要带着一部手机就万事不愁,更听不明白什么是扫码支付,面对孩子的好奇提问,他都解答不上来。

嘴上说着:“我听得出,他身在高位濒临崩溃的压力,而他不知道,我内心里有多富有。”

但是心里还是想要给孩子更好的教育,艰难考虑后,还是决定下山。

不过,之后的生活也没有彻底与深山切断,他们开始从事有机农业的事业,在悉心经营下,事业也发展得不错。

有很多人听闻他的故事都想要去采访,而他的回答是,采访可以,但你要先做一些农活,体验了我的生活,才能有更好的话题展开。

他也在用自己的故事告诉大家,诗和远方不只是仙雾缭绕的仙境,满地泥泞才是最真实的原始。

修行,不单单是身体的修行,内心的修行更为重要。

若是只把它当做是一处短暂避风港,那么走进哪座山都是徒劳的。

从人人敬仰的风云人物,到与社会脱节的“野人”,很多人替他可惜。

但事实上,谁又能把人生这两个字活得那么明白呢?

我们无权评价他人的选择是否值得,因为能按自己想要的生活去选择如何生活,本身也是一件只有自己会感到幸福的事情。